刑事诉讼法第四课 刑事诉讼法的目的与价值

一、预习资料

(一)课前PPT

(二)预习视频

课前提问(点击展开)

- 视频一中警察的做法的合理性和不合理性在哪里?法律对于警察执法的授权与限制的边界在哪里?

- 念斌案件中存在两种声音:第一种声音认为,念斌案件是我国刑事诉讼法发展过程中的一个里程碑的案件;另一种声音认为,念斌案件并没有调查清楚,轻易地将念斌释放是对公正的践踏。你对于这两种说法有什么理解?

- 警方在念斌被判无罪后不让念斌出国的做法是否具有合理性?

- 视频一

视频二:念斌案件的庭审冲突

视频三:念斌案判决的后续

(三)扩展阅读

念斌案件介绍(点击展开)

- 案例简介

2006年,丁云虾在丈夫因海难去世后带着三个儿女租住在澳前镇澳前17号陈炎娇的家里,并租用其临街店铺开设水果店。2006年7月27日晚,丁云虾的三个儿女和陈炎娇母女在一起吃饭,所食饭菜包括各自分别煮的稀饭和用丁云虾家铝壶里的水烹饪的青椒炒鱿鱼和煮杂鱼。丁云虾由于晚归只吃了剩下的稀饭、青椒和鱿鱼汤。饭后,6人先后出现不适,其中4人产生明显中毒反应,其中丁云虾10岁的大儿子俞攀和8岁的女儿俞悦入院时已深度昏迷,并出现口吐白沫、瞳孔逐渐散大等症状,终分别于7月28日凌晨去世。医院诊断认为死者死因为食物中毒,症状类似鼠药中毒。平潭警方于7月28日凌晨接案后,于当天决定立案调查。

警方称在死者体内检测出可用作鼠药的氟乙酸盐,遂认为死者为氟乙酸盐中毒死亡,警方又在念斌杂货店通向丁云虾水果店的门的外侧门把手上检测到氟乙酸盐,由此并认为丁云虾和陈炎娇的邻居,与丁云虾一样租用陈炎娇的店铺开杂货店的念斌及其妻子有作案嫌疑。8月7日,警方对念斌进行测谎,念斌没有通过,当天审讯持续至次日,念斌后来在法庭上称,自己受到刑讯逼供,还被办案民警诱导,并称因扛不住而一度咬舌自尽。负责该案的民警同意其咬舌自尽一说,但坚持只进行了“思想教育”。第二天,念斌认罪,称自己于7月27日凌晨1点将浸泡过鼠药的水倒入丁云虾家的铝壶,原因是7月26日晚丁云虾抢走了一个买烟的顾客,警方遂宣布破案,至此警方侦查时间共计12天。8月13日念斌被刑事拘留。

2007年2月,福州检察院以投放危险物质罪将念斌向福州中院提起公诉。同年3月,福州中院首次开庭审理,念斌当庭翻供称此前其做出的有罪供述均因遭受了警方的刑讯逼供。2008年2月1日,福州中院做出一审判决念斌死刑,念斌不服提出上诉。12月31日,福建高院做出第一次二审,认为本案事实不清,证据不足,遂撤销原判,发回重审。2009年6月8日,福州中院再次判决念斌死刑,剥夺政治权利终身。2010年4月福建高院二审维持原判,案件发往最高院进行死刑复核。最高法相当重视本案,复核法官亲自到福州提讯念斌,并约见其律师。2011年4月最高院以事实不清,证据不足为由撤销原判,发回福建高院重审,福建高院于同年5月5日将案件发回福州中院重审。2011年9月7日,福州中院进行了第三次开庭审理,并于同年11月24日第三次判处念斌死刑,念斌再次上诉。两次延期后,福建高院于2013年7月开庭审理,审理进行了四天三夜,有10名警察出庭作证,另有2名鉴定专家作为辅助证人出庭。这一次庭审中警方承认证据文书上日期错误,物证的准确取证时间与笔录所载不符,现场勘查笔录所记载的笔录制作时间与其真实制作时间相互矛盾。律师指责警方提交的审讯录像不完整,认为侦查人员翁某涉嫌将经过剪裁拼接的录像带送公安部鉴定,并把该鉴定报告送交法庭;律师还认为陈炎娇的证词“做饭菜用的是红塑料桶里的水”被刻意隐匿了起来,但法庭未作回应。庭审还证实司法检验程序不合规,警方作为定案依据的毒物检验结论更受到专家质疑。庭审结束后,审判长宣布“择期宣判”。2014年6月25日,本案再度开庭,警方出具了153张毒物鉴定数据图以及案件现场照片等新证据,并称5名在2006年与念斌关押在平潭县看守所同一监室的证人中的2名指认念斌是在收到一张据称来自他的姐姐念建兰的隐藏有“你去翻供”的明信片后才翻供的,并称他还到处询问如何翻供。另外3名证人否认见过这种明信片,念建兰也否认写过此明信片。

2014年8月22日,福建省高级人民法院做出终审判决:撤销福州市中级人民法院(2011)榕刑初字第104号刑事附带民事判决。

二、课程资料

(二)文字教程

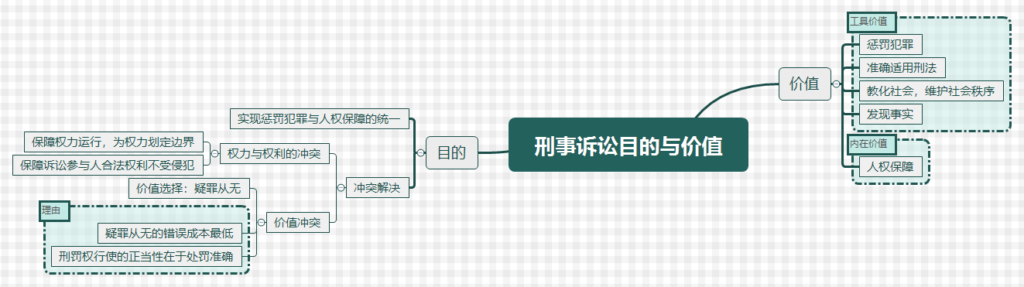

刑事诉讼法的价值分类(点击展开)

- 刑事诉讼法的工具价值与内在价值

价值从经济学的角度来讲是一个物品的一种有用性。我们讲刑事诉讼的价值也就是指刑事诉讼法客观上所能产生的效果目的和价值之间,一个是主观所期望达到的,一个是客观它所能实现的。因此目的和价值某种程度上来讲,它的内容很相近。从最理想的状态来看,刑事诉讼的价值就应当是刑事诉讼目的的一种直接反应。当然我们说在实践当中目的和价值多多少少会发生一些偏离,那么你偏离程度的大小也就决定了你刑事诉讼程序是不是合理,是不是科学的这样一个标准。

那么首先我们来看一下,我们国家对于刑事诉讼目的是怎么规定的?刑事诉讼法第一条就写了:

为了保证刑法正确实施,惩罚犯罪,保护人民,保障国家安全和社会公共安全,维护社会主义社会秩序。根据宪法制定本法。

除了最后一句,根据宪法制定本法是刑事诉讼的一个效力来源以外,前面这一段都是对刑事诉讼目的的这样一个规定。那么这个规定我们简单的可以把它归纳成以下几个方面,第一个保障刑法正确实施。

第二,惩罚犯罪,保护人民。第三保障安全,维护秩序,保障国家的安全,维护我们社会主义的秩序。

再来看一下日本刑事诉讼法它对于刑事诉讼目的的规定是什么样子的?同样在日本刑事诉讼法当中第一条也作出了这样的规定:

この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

在维持公共利益和个人基本人权保障的同时,发现案件的真实正确且迅速的适用刑法。

我们把这些目的比较一下,我们可以发现我国的刑事诉讼法里面所有的一些目的和日本刑事诉讼法当中所有的目的有什么区别?第一个我们可以看保障刑法正确实施,日本刑诉法里面有正确且迅速的适用刑法,说明刑事诉讼法它是不是刑法的一个工具?肯定是,我们有很多学者一直在讨论刑法跟刑事诉讼法的关系,刑法学者一般喜欢讲说刑事程序法就是实体法的工具,是为了实现实际法而存在的,这个叫工具论。

刑事诉讼法学者一般喜欢讲说我们刑事诉讼法不是你的工具,我们有自己独立的价值,两个说法对不对?两个说法其实都对,你刑事诉讼法当然是刑法的工具,不要说刑事诉讼法是刑法的工具,你刑法本身也是工具,所有的法律它都是工具,我目的就是为了维护社会的秩序,为了维护个人的权利,所以两个工具就没有必要争高下,到底谁是谁的工具了。

刑事诉讼法自然有保障刑法实施的这么一种目的和价值在,这个是不可讳言的。

当然除了做工具以外,刑事诉讼法它当然有其他或者说我自身的这样一个价值,你比如说我惩罚犯罪,保护人民,保障安全,维护社会秩序,在日本的法律当中它也有维护公共利益,保障基本人权。

看上去好像两个国家法律对于刑事诉讼目的的规定是一致的,但实际上区别在什么地方?我们来细致的分析一下,保障刑法正确事实。我们刚刚说了这是一个工具性的价值,惩罚犯罪保护人民,惩罚犯罪是什么?你保障刑法正确实施查明真相,而目的就是为了惩罚犯罪。惩罚犯罪保护人民之间是种什么关系呢?实际上是一种目的上的递进关系,也就是我通过惩罚犯罪,我来保护人民,将犯罪行为和人民是对立起来的,这里的惩罚和保护它是一组相对应的这么一个动作。

然后保障安全,维护社会秩序,实际上大家有没有发现我国刑事诉讼法的目的就是一个递进的关系,本质上它就是一个目的,就是保障社会的安全和维护社会的秩序,保障刑法正确实施,是惩罚犯罪的手段,惩罚犯罪是保护人民的手段,保护人民是保障安全,维护社会秩序的手段,它前后都有手段和目的的关系,前者都是后者的手段,所以本质上我们的刑事诉讼法它只有一个目的,或者说它只有一种价值。

而我们来看日本刑事诉讼法规定当中查明真相,当然目的是为了正确使用刑法,这是一个递进关系,然后正确且迅速的适用刑法,我是为了维护社会公共的利益,这也是一种递进关系,它同样有目的和工具之间的关系。

但是大家看最后一个保障基本人权,保障基本人权和前面三个目的之间是种什么关系呢?你查明真相和保障基本人权之间是种递进关系吗?正确适用刑法和保障基本人权是种递进关系吗?或者换句话说,这里的保障基本人权保障是谁的人权?我们这边的保护人民保护的又是哪些人?这里的人民和人权之间有没有区别?我们说是有的,为什么?因为从整部刑事诉讼法的内容来看,日本刑事诉讼法所说的保障基本人权保障的是每一个人的宪法性的权利,这个当中所谓基本人权很大一块内容都和刑事被告人有关系。因此这边的基本人权指的是在追诉过程当中犯罪嫌疑人被告人的基本人权。而我们国家刑诉法目的当中,所谓的保护人民,这里的人民它是个政治概念,在我们的政治概念当中,人民是什么?人民是社会主义的建设者,罪犯是什么?在很长一段时期之内涉嫌犯罪的人视为敌人的,视为阶级敌人的。所以惩罚犯罪和保护人民当中人民,他不是指所有的人,它具有明显的阶级性,这个是我国刑事诉讼目的和日本刑事诉讼目的最本质的一个区别。

也就是说从目的或者说从价值的分类来讲,我国的刑事诉讼它要实现的价值和日本刑事诉讼要实现的价值当中,共同都有一个叫工具价值的东西,或者我们称之为叫做工具性目的,这个东西大家都是有的,但是我们缺少了一个关于刑事诉讼内在的或者是独立的价值,这种价值就是保障被追诉过程当中,以犯罪嫌疑人被告人为主要对象的基本人权的问题。

刑事诉讼法的价值冲突(点击展开)

- 刑事诉讼法价值的冲突

从客观真实来猜,枪毙念斌可能是对的,对念斌作出无罪判决也可能是对的。反过来说他都有可能是错的,我们怎么办?这就导致了在刑事诉讼过程当中发生了惩罚犯罪和防止冤假错案以及防止刑讯逼供这样侵犯人权事情发生,它会产生冲突。

这种冲突并不是刑讯逼供与发现事实之间的冲突。实际上刑讯逼供本身它未必会造成冤假错案,而反过来从历史上的经验来看,刑讯逼供是一个发现案件真实的一个非常有效的手段,只不过我们从人道主义的角度来讲,我们不允许刑讯逼供,当然它也会制造错案,但是刑讯逼供不必然会造成错案,这里就体现出了刑事诉讼法当中价值的冲突。

刑事诉讼当中它还存在一些其他的冲突,就是指权力和权利之间的冲突。那么在这种冲突之下,大家可以发现国家公权力是非常强大的,而个人的私有权利实际上是非常弱小的,警察让你干什么你敢不做吗?警察路上把你拦下来,你敢不停下来吗?警察要上门进行搜查,你敢不开门吗?警察说我今天要查封你的房子,你敢和警方对抗吗?即使你敢你也没有这样的能力,无论犯罪嫌疑人被告人他本身多么的穷凶极恶,或者他在社会上有多少资源,一旦面对国家的暴力机器,它都是相对弱势的那一方。

那么我们的刑事诉讼法在处理这样的冲突的时候,就得强调对公权力的限制,而突出对私权利的保障。刑事诉讼法的独立目的和它的内在价值就在这里体现出来。

刑事诉讼法的价值冲突时的选择(点击展开)

- 刑事诉讼法价值冲突时的选择

在面对惩罚犯罪和保障人权出现冲突时,我们为什么要把保障人权的价值放在前面?在疑罪时为什么要选择从无?这里有两个方面的原因。

历史发现存在容错性

真实发现存在容错性,也就是说诉讼事实的调查它是可能会犯错的,为什么诉讼事实调查可能会犯错?主要是因为两个原因,第一个诉讼事实它是个历史事实,一个历史事实它一旦发生,它就只能通过留存在社会上的一些痕迹,你来对它进行重构。

我们讲客观真实或者说客观事实到底存不存在,这个东西在理论上有很大的争议。我们现在有一种倾向就认为客观事实是不存在的,因为它发生了就已经发生了,我们只能通过证据我们来构建一个事实,甚至都不是还原。那么这个当中因为理论争议比较大,我们现在就不说了,这种历史事实的调查可能会出现错误。

那么第二个诉讼调查手段和一般的考古这样的历史事实调查手段还有区别,考古手段你可以不限时间不限地点不限手段,你可以把人家的坟给挖出来,然后再来判断这个坟到底是干什么的,这里面的主人到底生前做过一些什么样的事情,他死后受到什么样一种待遇,但是在刑事诉讼当中,我们不可能采用所有可用的手段来调查事实,你比如说前面讲的刑讯逼供,你就不能用他的调查手段是受限的,你的时间是受限的,我考古我可以经历十几年甚至上百年的时间,我来进行调查,你现在秦始皇皇陵到底里面是什么东西,我们现在挖不出来,没有关系,我们现在不挖,我们等以后科学技术更发达了,我们再去挖,我们再去考古,等下一代人再去发现这样一个事实也可以,但是我们的诉讼过程我们不能耽搁,我们不能说你犯罪嫌疑人你现在你的犯罪事实没有调查清楚,ok我把你关起来,我这一代法官我没有办法查清了,那我就等下一代人来调查你这个犯罪事实,可以吗?

不可以,我们有诉讼期限的规定,我们诉讼调查也有空间的限制,你中国的案件,你不能说我轻易的跑到美国去调查,我得通过司法协助申请美国的警察来给我调查取证,这就是空间的这样一个限制。

那么在这样的一种手段时间空间都有限制的情况之下,你获取的信息可能就是不完整的,那就会最后导致发现事实会出错。

处刑准确是刑罚权正当性基础

有两个原因:第一,刑罚目的要求正确处刑

这个问题需要从刑罚目的论出发来解释。

刑罚目的的第一种解释就是报应主义,既“以牙还牙”、“以眼还眼”。在报应主义刑罚观下,刑罚必须精确才能实现同态复仇。如果报应错对象,那么刑罚的目的也就是没有能够实现。如果国家无法实现报应的准确,那么也就没有垄断刑罚权的正当性了。

第二种解释是功利主义。功利主义刑罚观对于刑罚的目的有两个:一般预防和特殊预防。所谓特殊预防就是剥夺犯罪者的犯罪能力。比如,某些国家对于犯盗窃罪的行为人采取断指的肉刑;有些国家对于强奸犯实施化学阉割刑。对于特殊预防,当然也需要准确,其逻辑与报应主义是相同的。功利主义的另外一个目标是一般预防,也就是通过刑罚起到规范社会行为的目的。刑罚的一般预防功能并不要求刑罚的精确性,完全可以通过处罚不相干者来恐吓/教育潜在的犯罪者。甚至,国家可以通过演戏来实现一般预防的目的。那么是不是可以这么说,在功利主义的语境下,是不是不需要追求刑罚的精确性呢?

答案当然是否定的。因为国家垄断刑罚的正当性以政权存在的正当性为前提的。而政府存在的正当性就是政府有信用。使用或制造冤假错案来达到一般预防或稳定社会的目的可能会有短期的效果,但是,如果国家权力一直使用这种手段,将会导致国家刑罚信用的破产。所以,即使从一般预防的角度来将,刑罚的精确性也是巩固国家垄断刑罚权正当性的必要条件。

第二,错误刑罚的后果过于严重。一个刑事裁判的错误只有两个方向。错进或者错出。错出我们又叫错放,就明明是你干的,但是因为我信息不足,我证据不足,我只能把你给放了。一种就是错判,就这个事情不是你做的,但是我错误的认为是你做的。这两种错误我们应该允许哪种错误的发生,这就是我们价值冲突所要解决的问题。你出现了证据不足怎么办?你到底是从无还是从轻?我们只能选择疑罪从无。为什么?因为错放犯罪嫌疑人他犯了几个错误,他犯了一个错误,这一个错误就是让有罪的人逃脱了审判,或者让有罪的人逃脱了惩罚。错判,我们犯了两个错误,第一个错误让一个无辜的人受到了刑法,但与此同时,真正的罪犯有没有被抓起来?没有。也就是说我们同样将有罪的人让他逃之夭夭了,对不对?而且错放的情况之下,如果我有新的证据,我可以证明你就是凶手,可以把你重新抓起来,再次对你进行审判。但是你被错判的这样一个被告人,他的人生怎么办?这种错误是无法弥补的。

人权保障的目的(点击展开)

- 为什么要保障人权

我们说我为什么要有这样的内在价值?有工具价值不够吗?我刑法刑事诉讼法不就是打击犯罪的吗?我为什么要给犯罪嫌疑人被告人以基本人权这个问题是我们理解刑事诉讼目的和价值的一个核心所在。

刑事诉讼法为什么要保障人权?主要有三个方面的原因:

权力具有天然的扩张性

“权力导致腐败”,“绝对的权力导致绝对的腐败”。无论我们采用哪一种政治理论来解释权力,都不能否认权力的扩张性。权力如果失去制约,它一定会被用到极致,从而造成灾难。这在古今中外的历史上不难找到例证。

权力难以制约权力

对于权力的制约有两种途径:权力制约权力和权利制约权力。从历史经验来开,希望通过单方面的权力制约权力是非常困难且效果不佳的。主要有三个因素影响到权力制约权力的效果:

首先,权力之间往往是具有同一目标的。尤其是在权力高度集中的社会,权力机构即使有分工,也往往会服从于一个整体目标。比如,在刑事诉讼法中,公检法均被视为惩罚犯罪的主体。三机关的核心目标一致,制约其他机关可能会导致自身目标得不到实现。

其次,权力实施主体的制约动力不足。现代社会的权力实施主体均是职业官僚。作为个体,职业官僚的工作重点会以自己的利益为出发点。如果对其他公权力的制约无法实现自身及自身部门的利益,那推动职业官僚体系去监督、制约其他权力将丧失动力。

最后,权力的独立性不足。不再赘述

相比较权力制约权力,用权利制约权力没有上述三个问题。无论是从诉讼目标、制约动力还是独立性来讲,权利都是天然最佳的制约权力的手段。因此,赋予权利实质的地位和制约权力的能力,才能为公权力划定一个有效的边界。

国家有义务保护个人

现代宪政国家,政府的权力来源于人民的授权,政府负有保护人民的职责。这里的人民应当是一个广泛的概念,不仅仅是政治学语境下的定义,应当包括一切公民以及生活在管制区域内的个人。

(三)思维导图